CAPiTA MERCURY(マーキュリー)試乗レビュー!高性能フリースタイルボードの乗り味を徹底解剖!

「CAPiTA MERCURY(キャピタ マーキュリー)」はオールラウンドな高性能フリースタイルボードだと聞くけれど、実際のところ、その乗り味ってどうなんだろう?

そんな疑問を胸に、試乗会でその実力を確かめてきました。

実際に乗ってみると、その操作性の良さに驚きました。

雪面を切り裂くようなターンの中でも、まるで足の一部のようにコントロールしやすい感覚。

CAPiTAのボードで比較してみると、安定感抜群の「THE BLACK SNOWBOARD OF DEATH(通称:デス)」よりは、マーキュリーはやや安定感では劣るかもしれません。

しかし、それを補って余りある操作性の高さが光ります。

また、マーキュリーは「メガマーキュリー」とは、全く異なる乗り味であることも分かりました。

メガマーキュリーの持つ軽快さとは対照的に、マーキュリーは適度な重さがあり、その重さを活かして雪面にしっかりとパワーを伝えられる独特のターンフィーリングがあります。

この「重さを乗せたターン」が好きな方には、まさに理想的な一本となるはずです。

今回の試乗で感じたマーキュリーの魅力と、その詳細な使用感を私自身のリアルな視点から深掘りしていきます。

高性能フリースタイルボードの購入を検討している方はもちろん、マーキュリーに少しでも興味がある方は、ぜひ最後までお付き合いください!

・シャバ雪でも際立った操作性と安定感

・デスとメガマーキュリーとの違いを明確化

・カタログ情報を深掘り

身長162cm 体重53kg

愛用ボード OGASAKA FC 154

ブーツ RIDE RASSO PRO WIDE 25.0cm

バイン FLUX XF (S)

CAPiTA MERCURY(マーキュリー)に試乗!高性能フリースタイルボードの乗り味を徹底解剖!

待ちに待っためいほうスキー場での試乗会に参加してきました! 今回のお目当ては、巷でウワサのボードたち。まずは「デス」でその圧倒的な安定感と走破性を体感。そして次に手に取ったのが、同じCAPiTA(キャピタ)のフリーライドラインに位置する「MERCURY(マーキュリー)」の157cmでした。デスが凄すぎただけに、マーキュリーはどんな乗り味なんだろう?とワクワクしながら試乗を開始です!

めいほうスキー場の試乗会でCAPiTA MERCURY(マーキュリー)に試乗!

やってきたのはめいほうスキー場で開催された試乗会。

まずは「THE BLACK SNOWBOARD OF DEATH(ザ・ブラック・スノーボード・オブ・デス)」、通称「デス」でその圧倒的な安定感と走破性を体感。

そして次に手に取ったのが、同じCAPiTA(キャピタ)のフリーライドラインに位置する「MERCURY(マーキュリー)」の157cmでした。

デスが凄すぎただけに、マーキュリーはどんな乗り味なんだろう?

まずはボードの第一印象から。

アウトラインはデスよりも丸みを帯びていて、いかにもオールラウンドに使えそうな雰囲気。

トップシートは、ホワイトをベースに鮮やかな黄緑色が目を引くポップなデザイン。

ソールも同様に鮮やかな黄緑がインパクト大で、ゲレンデで映えますね!

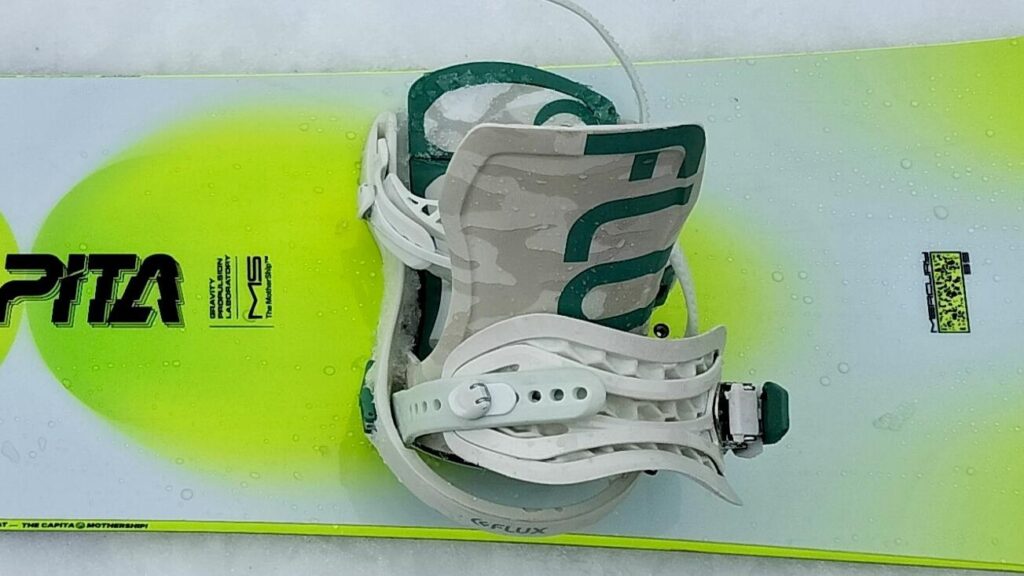

実際にバインディングを取り付けてみると、ボードにしっかりとバインが収まっていて、カービング好きの私としてはかなり好印象。

ワイド設計のウエスト幅のおかげか、見た目からして安定感がありそうです。

テール側のバインもボードからはみ出ていないので、これならボードを深く角付けしてもドラグの心配なくカービングを楽しめそうだと感じました。

ちなみに、使用するバインはFLUXのXF(S)サイズをつま先寄りにセッティングしています。

前振りセッティングにしていなくてもかかと側のドラグは心配ないくらいにヒールカップはボードの中に収まっています。

CAPiTA MERCURY(マーキュリー)のトーションとフレックスをチェック

期待を胸に、まずはリフトでゲレンデ上部へ。

山頂に着いたら、まずはフラットバーンで板のチェックです。

フレックスとトーションを確認してみると、デスと比べると全体的に柔らかさを感じました。

まぁ、「デス」がかなり硬めの印象なので、それに比べれば、という話ですが、マーキュリーも程よい張りはしっかりとあります。

決してフニャフニャなわけではなく、この「程よさ」が、操作性と安定感の絶妙なバランスを生み出しているように感じました。

CAPiTA MERCURY(マーキュリー)のシャバ雪でのカービング

試乗会の天候はあいにくの雨。

バーンはシャバシャバでザクザクのコンディションです。

そんなバーンでまずは体重移動でターンの軌道を確認してみます。

トウ、ヒールと重心を移動させながらターンしてみると、ボードは素直に反応してくれます。

自分の意図した通りにボードが動いてくれる感覚は、滑り出しからすごく気持ちいい。

少しずつ速度を上げてターンを繰り返していくと、シャバ雪特有の雪面のボコボコに全く振られない安定感に改めて驚かされる。

ボード自体にある程度の重みがあるおかげか、まるで雪面を切り裂くようにスムーズにターンが繋がっていく。

この安定感は本当に心地よい。

ボードを限界まで立ててカービングする時の圧倒的な安定感という点では、やはり「デス」に軍配が上がるかな。

とは言え、マーキュリーの滑りで感じたのは操作性の良さ。

デスには劣る部分があるとはいえ、マーキュリーはターン中の細かい調整やコントロールがやりやすい。

トウサイドターンからヒールサイドターンへの切り返しはスムーズで、まるで自分の足の一部になったかのように、思い描いたラインを自由自在に進んでいける。

ゲレンデを駆け巡りながら、リズムよくカービングを繋げていくのが最高に楽しい!

そして、この操作性の良さは地形遊びでも絶大な威力を発揮してくれたんです。

地形を駆け上がってのスライド操作も、157cmという長さの割には引っかかることなくスムーズ。

まさにフリーライドを存分に楽しめるボード「マーキュリー」

気になっていたマーキュリーの使用感に満足して次の試乗ボードを探す私でした。

こくだんスノーボードの全試乗モデルが一覧になったページはコチラをチェック!

試乗したCAPiTA MERCURY(マーキュリー)をカタログから深掘り!徹底分析してみた

実際に滑ってその実力を体感したマーキュリー。ここからはカタログ情報も参照しながら、なぜこれほどまでに高性能なオールラウンドボードとして評価されているのか、その構造とテクノロジーに迫ってみましょう。

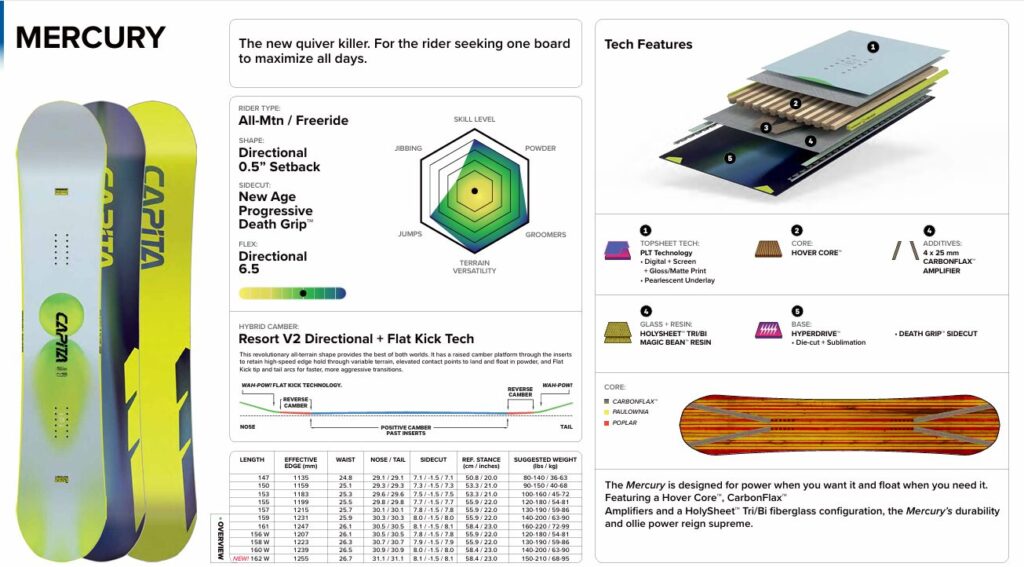

カタログから深掘り!CAPiTA MERCURYが「高性能オールラウンド」たる理由

※カタログは公式サイトから引用しています。

カタログの冒頭には

「The new quiver killer. For the rider seeking one board to maximize all days.(新しいクィヴァーキラー。一日中最大限に楽しむ一本を求めるライダーのために。)」とあります。

まさに私が試乗で感じた「何でもこなせる操作性」を裏付けるようなキャッチフレーズですね。

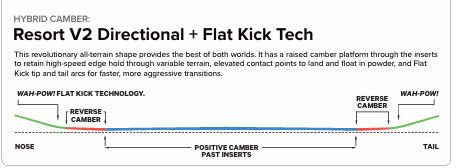

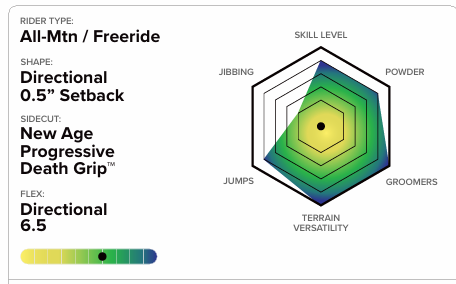

MERCURY(マーキュリー)のハイブリットキャンバー構造を深掘り

【HYBRID CAMBER: Resort V2 Directional + Flat Kick Tech】

マーキュリーの乗り味の核となるのが、このハイブリッドキャンバー「Resort V2 Directional + Flat Kick Tech」です。

カタログの説明によると…

「この革新的なオールマウンテンデザインは、両方の長所を備えた次世代プラットフォームです。

ノーズとテールにはリバースキャンバーがあり、中央部とインサートの間にはポジティブキャンバー、フラットキックが採用されています。」とあります。

- ポジティブキャンバー: 足元に安定感と反発力をもたらし、カービング時のエッジグリップを強化します。

- リバースキャンバー(ノーズ・テール): 浮力とルーズな操作性を提供し、地形遊びやスイッチライディングでの引っ掛かりを軽減します。

- フラットキック: ノーズとテールの立ち上がりをスムーズにし、パウダーでの浮力をさらに高めるとともに、ボードの操作性を向上させます。

この複合的なキャンバーが、私が感じた「雪面のボコボコに振られない安定感」と「スムーズな切り返し、地形遊びでの自由自在な操作性」の秘密だったのですね。

特に雨のシャバ雪のようなコンディションでは、リバースキャンバーが雪面からの抵抗をいなし、ポジティブキャンバーがしっかりとしたエッジグリップを提供してくれたのだと思います。

MERCURY(マーキュリー)のシェイプディレクショナル

シェイプはディレクショナルで、スタンスが0.5インチ(約1.27cm)セットバックされています。

これにより、ノーズが長くなり浮力が増し、パウダーでのパフォーマンスが向上するだけでなく、ターン時にテール側が沈み込みやすくなることで、より少ない力でコントロールが可能になります。

シャバ雪でのスムーズなターンや操作性の良さは、このディレクショナルシェイプとセットバックが大きく影響していると感じました。

フレックス「6.5」なのに異なる乗り味、MERCURYの構造的な秘密に迫る

フレックスは「6.5」

この数値、「デス」と同じなんですよね…

数値としては6.5と硬めですが、私の試乗で感じた印象は「程よい張り」。

デスは「圧倒的な硬さ」だったのに対し、マーキュリーは「程よい張り」。

「数値は同じなのに感触は違う」この謎を、両者のカタログ情報から構造的に分析してみます。

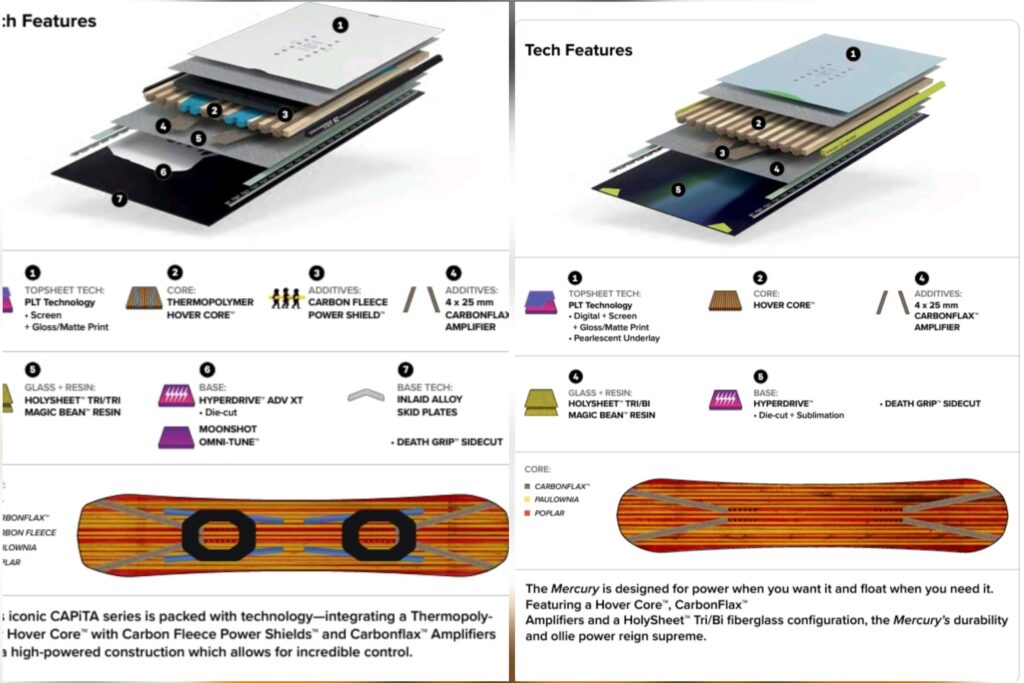

1. コア材の違い:MERCURYは「HOVER CORE™」、DEATHは「THERMOPOLYMER HOVER CORE™」

※左側がデス 、右側がマーキュリー

まず注目すべきは、ボードの心臓部であるコア材です。

- MERCURY: 「HOVER CORE™」を採用。

- DEATH: 「THERMOPOLYMER HOVER CORE™」を採用。

デスのコアには「THERMOPOLYMER(熱可塑性ポリマー)」という青色で示された素材が組み込まれています。

これは、軽量でありながらも衝撃吸収性や反発性に優れ、特に硬さや粘り強さを生み出す素材です。

一方、マーキュリーの「HOVER CORE™」は、同じホバーコアですが、デスのコアに含まれる「THERMOPOLYMER」の記載がありません。

このことから、デスのコアは、より高反発で硬質な素材を組み合わせることで、数値通りの硬さや安定性を追求していると考えられます。

対してマーキュリーのコアは、軽量性を保ちつつも、デスのコアほど硬さを追求せず、よりバランスの取れたフレックスを目指していると推測できます。

これにより、数値は同じでも、実際にボードを踏み込んだ際のたわみ方や反発の質に違いが生まれるのでしょう。

2. アディティブ(補強材)の違い:カーボンの量と配置が鍵か?

次に、フレックスや反発に大きく影響するアディティブ(補強材)を見てみましょう。

- MERCURY: 「4 x 25 mm Amplitex™ V-Tech Amplifier」

- DEATH: 「4 x 25 mm Amplitex™ V-Tech Amplifier」+「 Carbon Fleece Power Shields™」

デスには「Carbon Fleece Power Shields™」という、カーボン繊維とフリースを組み合わせた黒い丸の補強材が追加されています。

これは、特にビンディングエリアのパワー伝達や衝撃吸収性を高め、ボード全体の硬さとレスポンスを向上させる効果があると考えられます。

「Amplitex™ V-Tech Amplifier」も共通で搭載されていますが、デスのカーボンフリースがその上乗せで硬度と安定感を増していると推測できます。

一方、マーキュリーは「Amplitex™ V-Tech Amplifier」のみの記載です。

このことから、デスが持つようなビンディング下部の追加的な硬化要素がないため、より自然なフレックスがボード全体で得られやすいと考えられます。

これにより、数値は同じ「6.5」でも、マーキュリーの方が体感的に「程よい柔らかさ」と感じられるのでしょう。

数値だけでは測れない「目的の違い」が乗り味に反映

フレックス数値が同じ「6.5」でありながら、デスの「絶対的な硬さ」とマーキュリーの「程よい張り」という異なる乗り味が生まれるのは、上記のコア材、アディティブ、そしてキャンバープロファイルの組み合わせによるものだと分析できます。

デスはまさに「Death」の名にふさわしい、究極の安定感とパワー、ハイスピード性能を追求した構造。

それに対しマーキュリーは、同じ高剛性でありながらも、「オールラウンドなフリースタイル性能」を最大化するために、よりしなやかで操作性の高いフレックス感を構造的に実現していると言えるでしょう。

カタログスペックの数値だけでは語り尽くせない、CAPiTAのボード作りの奥深さを改めて感じさせられる試乗体験と分析でした。

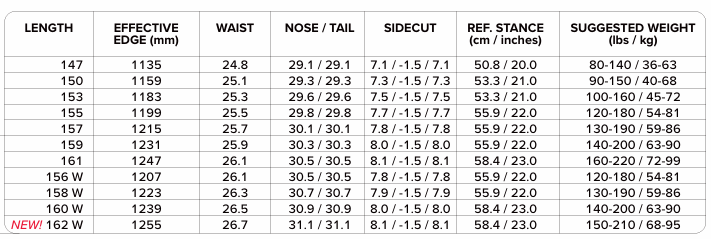

CAPiTA MERCURY(マーキュリー)のサイズ展開

147cmから161cmまで、そしてワイドモデルも豊富に用意されています。

これにより、小柄な女性ライダーから体格の良い男性ライダーまで、幅広い層が自分に合った長さを見つけられるようになっています。

私が試乗したのは157cm

私のスペックは身長162cm、体重53kg。

普段愛用しているOGASAKA FCが154cmであることを考えると、今回の157cmはやや長めの選択でした。

正直なところ、もう少し短い150cmか153cmの方が、より自分の意図通りにボードを振り回せる、遊びのある滑りができたのではないかという感覚も残っています。

ボードのサイズ選びは、ライダーがボードに何を求めるかによって変わる部分です。

157cmで得られた「余裕のある安定感とパワー伝達」か、それとも150cmまたは153cmで得られるであろう「より高い操作性とレスポンス」か。

ワイドサイズの圧倒的な安定感と走破力も魅力的です。

マーキュリーが持つ懐の深さを感じさせる、嬉しい悩みどころです。

あなたなら、どのサイズを選びますか?

CAPiTA MERCURY(マーキュリー)試乗レビュー!高性能フリースタイルボードの乗り味を徹底解剖!を総括

CAPiTA MERCURY(マーキュリー)試乗レビュー!高性能フリースタイルボードの乗り味を徹底解剖!のまとめ

オールラウンドな高性能フリースタイルボード: シャバ雪という悪条件下でも際立った操作性と安定性を発揮し、まさに一本で何でもこなせる懐の深さを実感。

「デス」とは異なる乗り味の秘密: フレックス数値は同じ「6.5」でも、コア材や補強材(アディティブ)、キャンバープロファイルの違いから、マーキュリーはより自然でバランスの取れた「程よい張り」が感じられた。

操作性抜群のカービングフィール: 自分の足の一部のようにボードを操作でき、トウ/ヒールへの素直な反応とスムーズな切り返しが魅力。雪面を切り裂くような心地よいターンが楽しめる。

地形遊びでの対応力の高さ: 長さ(157cm試乗)の割に取り回しがスムーズで引っ掛かりが少なく、フリーライド要素も存分に楽しめる操作性の良さを発揮。

適度な重さと安定感: 軽すぎず、重すぎないボード自体のバランスが、雪面のボコボコに振られない安定性と、雪面にパワーを伝える独特のターンフィーリングを生み出す。

豊富なサイズ展開と最適な選び方: 幅広いレングスとワイドモデルがあり、ライダーの体格や求める滑りのスタイル(安定性重視か操作性重視か)によって、様々な選択肢の中からベストな一本を見つけられる。

レビューありがとうございます。

(先ほど誤って「ありがとうございます」のみコメント送信した者です・・・)

OgasakaやMoss等のテク板に加えて、SalomonやCapita等の板もレビューいただけるので助かります。(最近通っている店がその2つ推しです。)

Mercury、Aeronautと同じくらい気になっていましたが、操作性は本当に良さそうですね。

ピステンから春のシャバ雪まで行ける板を探していたので、来季試乗してみたいと思います。

kyamiさん、コメントいただきありがとうございます!

先ほどは「ありがとうございます」だけだったとのこと、お気になさらないでください。

改めてコメントをいただき、大変嬉しく思います。

私のレビューを読んでくださっているとのこと、本当に励みになります。

Mercuryは雨のザクザクとしたシャバ雪でも操作しやすかったので、春のシャバ雪でも楽しめると思います。

私は普段Ogasaka FCを愛用しており、MercuryはFCに似ている感触がありました。

ピステンでのカービングは最高に気持ち良い体験ができると思いますので、ぜひ来シーズン、kyamiさんも試乗してその性能を確かめてみてください!